平田篤胤はなぜ日本語研究に勤しんだのか (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.24))

問題:「米国であれば7月4日、中国であれば10日1日、フランスであれば7月14日。それでは日本は?」

・・・答えは2月11日、建国記念の日である。それぞれ7月4日は米国勢の英国勢からの独立を祝う独立記念日、10月1日は天安門広場で記念式典が行われる中国勢の国慶節(建国記念日)、7月14日はパリで盛大に軍事パレードが行われるフランス勢の革命記念日(建国記念日)である。我が国に目を向けると、日本書紀は神武天皇の御即位を紀元前660年元旦と伝えている。これを根拠に我が国は太陰暦を太陽暦に換算した2月11日を建国記念の日として定めているのである。2000年以上前の出来事を未だに祝日としているのは極めて稀だと言えるだろう。また神武天皇が御即位された橿原宮には、現在橿原神宮(奈良県)が建てられており、毎年2月11日には「紀元祭」という行事が行われている。ワールドカップほどには盛り上がりを見せない我が国の建国記念の日だが、我々にとって大切な日であることは間違いないだろう。さて、前回のブログでは我が国の民俗史を深く愛した柳田國男について取り上げ、海の向こうからやってきた日本学者、ニコライ・ネフスキーについても簡単に紹介したが(巳年と蛇と柳田國男-“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.23)-)、今回も引き続き我が国の文化に注目したいと思う。

弊研究所会員制サーヴィス「原田武夫ゲマインシャフト」の会員の皆様であれば「平田篤胤」という人物名に聞き馴染みがあるだろう。弊研究所の音声レポート「日刊/週刊・原田武夫」でもよく登場する人物である。平田篤胤は、安永5年(1776年)8月14日に出和の国(現在の秋田県)秋田郡の久保田城下にて秋田藩士の四男として生まれた。8歳の時に儒学を学び、11歳の時に医学を学んだと言われている。その後、寛政7年(1795年)には秋田から江戸へ向かい、備中松山藩の山鹿流の軍学士平田氏の養子となった。

(肖像画:平田篤胤)

(参照:Wikipedia)

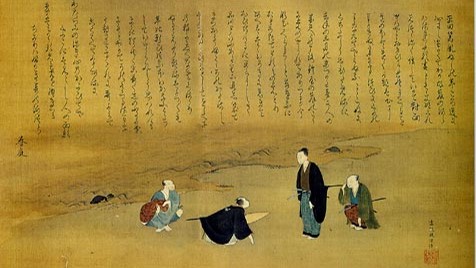

当時ロシア勢が我が国へのコンタクトを開始していたわけであるが、その脅威からどのように我が国を守るべきかという思想から、国学者の本居宣長の著作に辿り着いたと言われている。平田篤胤は、本居宣長の著書を読み感銘を受け彼の弟子となることを切望するが、本居宣長は平田篤胤が20代の頃に亡くなってしまう。そんな平田篤胤は、不思議なことに本居宣長の死後、夢の中で彼の許しを得て「宣長没後の門人」を唱え国学の研究に励んだとされる。夢とはいえ、その後文化2年(1805年)には本居春庭に書簡を送り、正式に鈴屋門下となっているのだから驚きが隠せない。(平田篤胤の本居宣長への敬愛の念は深く、遺言に「自らの死後は本居先生の墓の近くに石碑を立てる」よう残しており、現在本居宣長の墓がある松阪の敷地内には平田篤胤の碑文が建てられている。)

(図:平田篤胤、本居宣長との夢中対面の図)

(参照:Wikipedia)

平田篤胤は、本居宣長に代表される古事記研究に始まり、日本書紀や神社の祝詞、またそれらに掲載されない古史古伝、蘭学(天文学を含む)、仏教、キリスト教を理解するために旧約聖書までをも学んだとされる。江戸時代後期の国学者・神道家・思想家・医者として知られる平田篤胤の専門分野の広さが伺える。また晩年は、仮名文字以前にあったとされる神代文字も研究し、その他古代インド史、ラテン語など言語にもフォーカスしていたことが分かっている。さて、ここで疑問が生じる。上述のように、非常に幅広い分野において“専門家”であった彼が、晩年に言語の研究に辿り着いたのはなぜだろうか。

先日「日経サイエンス2025年3月号」を眺めていたところ、言語について取り上げた記事に出会った。その記事には、2500人が住むオーストラリア北西部にあるワデイェ町の大半が話す言葉「ムリンパタ語」の興味深い性質に関して記述されていた。その主な特徴は、(1)ある行為とその状況に関与する参与者、所有関係、意図の4つを一語で表現できる「複統合的」言語であること、(2)語順が自由であることである。語順が自由とは、つまり主語と動詞、目的語が文の中でどの順で並んでも問題ないということである。同誌では、これらの言語的特徴を詳しく掘り下げると共に、言語処理の仕組みが普遍的か否かについて言及していた。

(写真:日経サイエンス)

(参照:Amazon)

その中で、「自分たちの文化と世界観はムリンパタ語の中に完全に埋め込まれていて、ムリンパタ語は自分たちの地域社会にとって欠かせないものだ。」という記述が目に留まった。確かに、「各言語は、地域の人々の経験を表す唯一無二の表現であり、地球と人間に関するかけがえのない知識を含んでいる。そして各言語は、その内部に何千人もの、過去の者たちの痕跡を持ち合わせている。さらにそれぞれの言語から話者の認知的な過程と、言語の構造が、どう相互作用しているかが見えてくる[日経サイエンス, p.36]」のである。当たり前と言えばそれまでだが、上述の平田篤胤の言語研究は、彼が我が国の言語=日本語の解明が、我々日本人の精神の解明になるのではないかと考えたからではないだろうか。

すべての人間の脳はもちろん同じだが、人々が思考を言葉にしている時、その認知的処理過程は使用している言語によって異なる可能性がある。また、ウィスコンシン大学マディソン郡の心理学教授ルピアンは、「言葉は私たちが世界についてどう考えるかを組み立てどう認識するかを形作っている[日経サイエンス, p.40,41]」と言う。さらに、言語の語順は分類体系であり、言語は我々をそれらの体系の中に引き込む。つまり他の分類方法とは異なるある特定の分類方法へと導くのである。様々な言語の話者にとってこれらの分類の多くは思考の基本単位として刻み込まれるため、多言語話者は思考方法が多様と言えるのである。「文化は言語を形作る」なぜなら、ある文化にとって重要な事柄は、その言語の中に埋め込まれることが多いからだ。時には単語として埋め込まれ、時には文法にルールの形で取り込まれる。その一方で、言語がその話者の役割の意識と思考を様々な様式で形作り得ることもまた真実なのである。言語と文化は大きな「輪」を描くように、実に多くのフィードバックを形成している。

今回は我が国の国学(「国学」という分野には収まりきらないほどの専門分野だが。)そして我が国の言語、日本語の研究に勤しんだ平田篤胤を話題として取り上げつつ、言語そのものが創り出す「言語と文化」の結びつきについて考察した。“日本人”の母語である日本語を紐解くことは、きっとそこに住む我々の精神を深く理解することに繋がる。言語と文化の関係性について読者の皆様はどのようなお考えをお持ちだろうか。

・

【参考文献】

・[日経サイエンス25], 「日経サイエンス2025年3月号-ことばが世界を作る-」, 日経マーケティング戦略, (2025).

※当ブログの記述内容は弊研究所の公式見解ではなく、執筆者の個人的見解です。

事業執行ユニット 社会貢献事業部 田中マリア 拝

ご覧いただき、ありがとうございます。本ブログに対するご感想などは、ぜひこちら(https://form.run/@bdg-3dU0mbXwQnkFpqtdNIG1)までお寄せください。

・

【筆者プロフィール】

田中マリア:高校2年次と大学4年次にそれぞれ約1年のオランダ留学を経験。大学では、オランダ学と社会教育学を専攻し、卒業論文は「日本の初等教育の改善-モンテッソーリ教育からの示唆-」というテーマで執筆した。大学卒業後は、一般保育園にてフリー保育士としてパート勤務をしながら、国際モンテッソーリ教師資格(3-6歳)を取得。2024年4月より株式会社原田武夫国際戦略情報研究所ヘ入所。現在、社会貢献事業を担当する。

・

[関連記事](タイトルをクリックすると記事へ飛びます。)

・巳年と蛇と柳田國男 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.23))

・「想いの伝承」を可能にするその方法とは何か。 (“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.22))

・人工知能(AI)、巳年天井なるか。(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.21))