公開情報のその先に目を向ける「アントレプレナーシップ教育」(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.3))

弊研究所は、本年度より東京大学1年生向け主題科目「UT-ONE(ユーティーワン)」に参画している。「UT-ONE」とは、ソニー東大社会連携講座Ignite Your-Ambitionが東京大学教養学部の新入生向けに開講するアントレプレナーシップ講義である。今回は26名の学生を企業訪問という形で受け入れを実施した。内容としては、弊研究所ファウンダー/代表取締役CEO・原田武夫を始め各部署スタッフが企業説明を行った。

その際国際情勢の話題にて、「今後どのような世界になると思うか」と聞かれると、学生らは高校までの学習や日頃メディアを通したニュース・新聞などから得た知識を駆使し意見を発表した。筆者としては、他学生と比較したとき、やはり彼らの流石の知識・関心の広さに感心した。弊研究所代表・原田武夫からの「イスラエルが建国されたのは?」「銀行の預金はいくらまで保証されている?」といった質問に対しては、1948年5月14日にイスラエルが独立宣言を発表した事実や、定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)が、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されるなど回答があった。しかし、その先の「イスラエルと北朝鮮の関係はどのようなものか。」「1000万円まで保証されているが、それについてどう考えるか。」と問われると、その勢いは消えてしまった。その後、弊研究所代表・原田武夫より「自分や家族を守るためには、アントレプレナーシップを身に着けることが不可欠である。」と伝えられると、単純な事実や“今ここ”視点ではなく、公開情報のその先や、“未来”に目が向けられたように感じた。

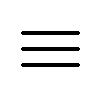

しかし、我が国の大学(学部・修士)におけるアントレプレナーシップ教育の受講者は2019年度末時点で3万人/300万人であり、実に大学生全体の1%にしか提供されていない[文部科学省21]。世界のアントレプレナーシップに関するランキング[Szerb, László, et al. 20]を参照すると我が国は137か国中26位だが、その他インデックス別ランキングにて25位までを表示していることから、先進国を牽引するにはまだ一歩及ばないと推測される。

(図1:The Global Entrepreneurship Index Rank of All Countries, 2019抜粋)

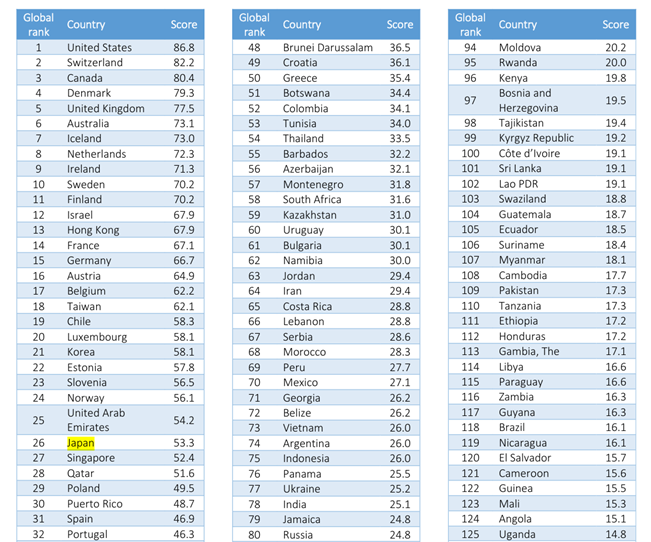

なおアントレプレナーシップを構成する3つの重要な要素として“Attitude(態度/姿勢)”“Abilities(能力/才能)”“Aspirations(向上心)”が挙げられているが、同レポート内には以下のようなコメントがあった。

“The United States leads in the Attitudes sub index, followed by Netherlands, Canada, Iceland, Finland, Australia, the United Kingdom, Switzerland, and Hong Kong. Japan (not amongst the best 25) has low attitudes toward entrepreneurship as families do not encourage entrepreneurship for young people. (日本語訳:Attitudes項目では米国がトップで、オランダ,カナダ,アイスランド,フィンランド,オーストラリア,英国,スイス,香港と続く。日本(ベスト25には入っていない)は、家庭が若者の起業を奨励しないために起業に対する意識が低い。)”

この意味でのAttitudesは、①機会認知(Opportunity Perception) ②スタートアップ能力(Startup Skills) ③リスクの受容(Risk Acceptance) ④ネットワーク(Networking) ⑤文化的援助(Cultural Support)の5項目から構成されている。それぞれの詳細は省くが、確かに肌感覚的にも我が国において何かを新しく生み出そうと奮起する起業家/学生は珍しく捉えられ、周囲からは後押しよりも寧ろそのリスクを恐れて懸念されることが多いように思う。

(図2:The Entrepreneurial Ecosystem Configuration)

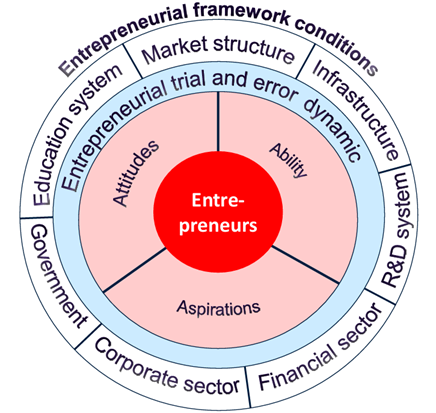

弊研究所としても、真のリーダーシップに必要なのは“情報リテラシー”教育を含むアントレプレナーシップ教育であると考える。その中で必須であるのが以下の図に示される思考の枠組みだ。

(図:類推法による情報リテラシーの全体像)

上記図の「①振り返り」および「②因果関係=歴史法則の発見(思考の枠組み)」においては、利権構造を含む歴史の正確な把握と、膨大な知識のインプットが必要不可欠だ。また、それらを元に行う「④直観=気付き(非論理的)」は、人間のみができる非論理的な思考である。従って、今後膨大なデータベースを組み込んだAI(人工知能)が導く未来予測が可能だとしても、人間の直観力による④の部分に関しては現在AIでは代替不可能であると言うことができる。AIがアップデートしていく社会においては、益々人間にしかできない「気付き」の部分が重要視されることはほぼ間違いないのである。

要するに、

(1)可能な限り正しい過去を学び、

(2)今について定点観測をし、

(3)その結果未来について「こうなるのだ」とバックキャスティングをした上で、

(4)「演繹法(deduction)」(=前提となる正しいメッセージ(一般論)がまずあり、それを個別の事象に適用し、正しい主張・答えを導く方法)と、「帰納法(induction)」(=複数の事象や主張を集め、その結果から規則性を発見する方法)による論理的思考から、

(5)他者を巻き込みながら自らがプレイヤーとして実践することで、未来に向けて新しい現実を創っていく。

これが、弊研究所の示す“情報リテラシー”であり、今後より多くの人々に知っていただき、共に実践していきたい考え方である。

さて、今3つの小石が手元にあるとする。そして、これらを静かな池へ投げ込むところを想像していただきたい。水面に触れた小石は、それぞれ3つの波紋を生み出し、やがて3つの波紋が重なる。筆者としては、この部分が未来を思考する上で重要なのではないかと考える。

これを我々の提供する現実世界の“未来シナリオ”と照らし合わせた時、公開情報や、非公開情報(いわゆる3パーセント情報)が一つ一つの石であり、これらが水面に作り出す波紋が互いにどう影響し合うかを多角的に観察することにより、より精度の高い“未来予測”が可能になるということである。また公開情報においても、その情報が社会表出する構造から読み解き、さらに非公開情報へのアクセス権を持つことによって、その波紋が作り出すだろう未来の予測の範囲が狭まり、より的確になっていくことが想像できるだろう。これが達成される暁には、未来へ向けて歩を進めた状態で、その時の現実と対峙できるのである。真っ新な状態で突然起こる事象に対峙するよりも、起こる未来の事象に対してしっかりと構えた状態で対峙する方が、人生において明らかに有利ではないだろうか。アントレプレナー(起業家)と呼ばれる人々は、上記図のような思考の枠組みを用いることによって、個々人の未来シナリオを可能な限り正確に作成していると捉えることができるのである。

あなたの未来シナリオはどのようなものだろうか。筆者である私も今一度自分に問いかけたい。

コーポレート・プランニング・グループ 田中マリア 拝

■

いかがでしたでしょうか。

こちらのアンケート(https://form.run/@bdg-26eITxjmRit7FHBkVhjW)にてご感想などお聞かせいただけますと大変励みになります。

■

こちらの記事にご関心のある方は、以下のブログも是非ご覧ください。

(タイトルをクリックすると記事がご覧いただけます。)

・呪詛の時を超えて。全てが変わり始める6月を前に(原田武夫の”Future Predicts”. Vol. 5)

・2024年6月。「アマテラスの国」が動く時。(原田武夫の”Future Predicts”. Vol. 4)

・VUCA時代のアントレプレナーシップ教育(“情報リテラシー”教育の発展とその向こう側(Vol.2))

■

[参考文献]

・[原田 15] 原田武夫, 「世界を動かすエリートはなぜ、この『フレームワーク』を使うのか?」, かんき出版(2015).

・[Szerb, László, et al. 20] Szerb, László & Lafuente, Esteban & Márkus, Gábor & Acs, Zoltan. Global Entrepreneurship Index 2019. (2020) (2024年5月29日最終閲覧)

・[文部科学省21] 文部科学省, アントレプレナーシップ教育の現状について, 20210728-mxt_sanchi01-000017123_1.pdf (mext.go.jp), (2024年5月29日最終閲覧)